10 sept. 2020

9 sept. 2020

1 + 2 + 3 + ⋯ + ∞ = -1/12?

The Ramanujan Summation:

1 + 2 + 3 + ⋯ + ∞ = -1/12?

Mark Dodds

“What on earth are you talking about? There’s no way that’s true!” — My mom

This

is what my mom said to me when I told her about this little

mathematical anomaly. And it is just that, an anomaly. After all, it

defies basic logic. How could adding positive numbers equal not only a

negative, but a negative fraction? What the frac?

Before

I begin: It has been pointed out to me that when I talk about sum’s in

this article, it is not in the traditional sense of the word. This is

because all the series I deal with naturally do not tend to a specific

number, so we talk about a different type of sums, namely Cesàro

Summations. For anyone interested in the mathematics, Cesàro summations

assign values to some infinite sums that do not converge in the usual

sense. “The Cesàro sum is defined as the limit, as n tends to infinity,

of the sequence of arithmetic means of the first n partial sums of the

series” — Wikipedia. I also want to say that throughout this article I

deal with the concept of countable infinity, a different type of

infinity that deals with a infinite set of numbers, but one where if

given enough time you could count to any number in the set. It allows me

to use some of the regular properties of mathematics like commutativity

in my equations (which is an axiom I use throughout the article).

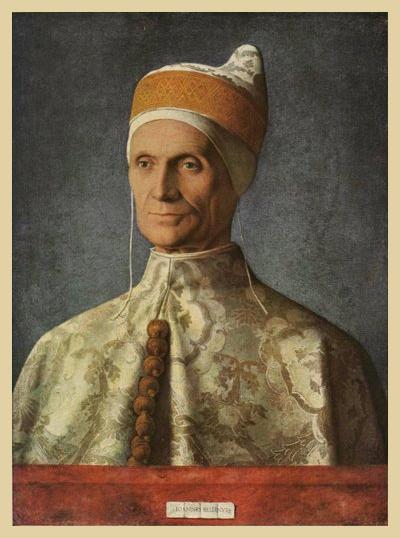

Srinivasa Ramanujan (1887–1920) was an Indian mathematician

For

those of you who are unfamiliar with this series, which has come to be

known as the Ramanujan Summation after a famous Indian mathematician

named Srinivasa Ramanujan, it states that if you add all the natural

numbers, that is 1, 2, 3, 4, and so on, all the way to infinity, you

will find that it is equal to -1/12. Yup, -0.08333333333.

Don’t believe me? Keep reading to find out how I prove this, by proving two equally crazy claims:

1. 1–1+1–1+1–1 ⋯ = 1/2

2. 1–2+3–4+5–6⋯ = 1/4

First

off, the bread and butter. This is where the real magic happens, in

fact the other two proofs aren’t possible without this.

I start with a series, A, which is equal to 1–1+1–1+1–1 repeated an infinite number of times. I’ll write it as such:

A = 1–1+1–1+1–1⋯

Then I do a neat little trick. I take away A from 1

1-A=1-(1–1+1–1+1–1⋯)

So

far so good? Now here is where the wizardry happens. If I simplify the

right side of the equation, I get something very peculiar:

1-A=1–1+1–1+1–1+1⋯

Look

familiar? In case you missed it, thats A. Yes, there on that right side

of the equation, is the series we started off with. So I can substitute

A for that right side, do a bit of high school algebra and boom!

1-A =A

1-A+A=A+A

1 = 2A

1/2 = A

This

little beauty is Grandi’s series, called such after the Italian

mathematician, philosopher, and priest Guido Grandi. That’s really

everything this series has, and while it is my personal favourite, there

isn’t a cool history or discovery story behind this. However, it does

open the door to proving a lot of interesting things, including a very

important equation for quantum mechanics and even string theory. But

more on that later. For now, we move onto proving #2: 1–2+3–4+5–6⋯ =

1/4.

We

start the same way as above, letting the series B =1–2+3–4+5–6⋯. Then

we can start to play around with it. This time, instead of subtracting B

from 1, we are going to subtract it from A. Mathematically, we get

this:

A-B = (1–1+1–1+1–1⋯) — (1–2+3–4+5–6⋯)

A-B = (1–1+1–1+1–1⋯) — 1+2–3+4–5+6⋯

Then we shuffle the terms around a little bit, and we see another interesting pattern emerge.

A-B = (1–1) + (–1+2) +(1–3) + (–1+4) + (1–5) + (–1+6)⋯

A-B = 0+1–2+3–4+5⋯

Once

again, we get the series we started off with, and from before, we know

that A = 1/2, so we use some more basic algebra and prove our second

mind blowing fact of today.

A-B = B

A = 2B

1/2 = 2B

1/4 = B

And

voila! This equation does not have a fancy name, since it has proven by

many mathematicians over the years while simultaneously being labeled a

paradoxical equation. Nevertheless, it sparked a debate amongst

academics at the time, and even helped extend Euler’s research in the

Basel Problem and lead towards important mathematical functions like the

Reimann Zeta function.

Now

for the icing on the cake, the one you’ve been waiting for, the big

cheese. Once again we start by letting the series C = 1+2+3+4+5+6⋯, and

you may have been able to guess it, we are going to subtract C from B.

B-C = (1–2+3–4+5–6⋯)-(1+2+3+4+5+6⋯)

Because

math is still awesome, we are going to rearrange the order of some of

the numbers in here so we get something that looks familiar, but

probably wont be what you are suspecting.

B-C = (1-2+3-4+5-6⋯)-1-2-3-4-5-6⋯

B-C = (1-1) + (-2-2) + (3-3) + (-4-4) + (5-5) + (-6-6) ⋯

B-C = 0-4+0-8+0-12⋯

B-C = -4-8-12⋯

Not

what you were expecting right? Well hold on to your socks, because I

have one last trick up my sleeve that is going to make it all worth it.

If you notice, all the terms on the right side are multiples of -4, so

we can pull out that constant factor, and lo n’ behold, we get what we

started with.

B-C = -4(1+2+3)⋯

B-C = -4C

B = -3C

And since we have a value for B=1/4, we simply put that value in and we get our magical result:

1/4 = -3C

1/-12 = C or C = -1/12

Now,

why this is important. Well for starters, it is used in string theory.

Not the Stephen Hawking version unfortunately, but actually in the

original version of string theory (called Bosonic String Theory). Now

unfortunately Bosonic string theory has been somewhat outmoded by the

current area of interest, called supersymmetric string theory, but the

original theory still has its uses in understanding superstrings, which

are integral parts of the aforementioned updated string theory.

The

Ramanujan Summation also has had a big impact in the area of general

physics, specifically in the solution to the phenomenon know as the

Casimir Effect. Hendrik Casimir predicted that given two uncharged

conductive plates placed in a vacuum, there exists an attractive force

between these plates due to the presence of virtual particles bread by

quantum fluctuations. In Casimir’s solution, he uses the very sum we

just proved to model the amount of energy between the plates. And there

is the reason why this value is so important.

So

there you have it, the Ramanujan summation, that was discovered in the

early 1900’s, which is still making an impact almost 100 years on in

many different branches of physics, and can still win a bet against

people who are none the wiser.

P.S.

If you are still interested and want to read more, here is a

conversation with two physicists trying to explain this crazy equation

and their views on it’s usefulness and validity. It’s nice and short,

and very interesting.

https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.5.8029/full/

medium.com

3 sept. 2020

28 août 2020

Form, Substance and Difference

Form,

Substance and Difference

Form,

Substance and Difference

by Gregory Bateson

Let me say that it is an extraordinary honor to

be here tonight, and a pleasure. I am a little frightened of you all, because I

am sure there are people here who know every field of knowledge that I have

touched much better than I know it. It is true that I have touched a number of

fields, and I probably can face any one of you and say I have touched a field

that you have not touched. But I am sure that for every field I have touched,

there are people here who are much more expert than I. I am not a well-read

philosopher, and philosophy is not my business. I am not a very well-read

anthropologist and anthropology is not exactly my business.

But I have tried to do something which Korzybski

was very much concerned with doing, and with which the whole semantic movement

has been concerned, namely, I have studied the area of impact between very

abstract and formal philosophic thought on the one hand and the natural history

of man and other creatures on the other. This overlap between formal premises

and actual behavior is, I assert, of quite dreadful importance today. We face a

world which is threatened not only with disorganization of many kinds, but also

with the destruction of its environment, and we, today, are still unable to

think clearly about the relations between an organism and its environment. What

sort of thing is this, which we call "organism plus environment"?

Let us go back to the original statement for

which Korzybski is most famous—the statement that the map is not the

territory. This statement came out of a very wide range of philosophic

thinking, going back to Greece, and wriggling through the history of European

thought over the last 2000 years. In this history, there has been a sort of

rough dichotomy and often deep controversy. There has been violent enmity and

bloodshed. It all starts, I suppose, with the Pythagoreans versus their

predecessors, and the argument took the shape of "Do you ask what it's

made of—earth, fire, water, etc.?" Or do you ask, "What is its pattern?"

Pythagoras stood for inquiry into pattern rather than inquiry into substance.1 That controversy

has gone through the ages, and the Pythagorean half of it has, until recently,

been on the whole the submerged half. The Gnostics follow the Pythagoreans, and

the alchemists follow the Gnostics, and so on. The argument reached a sort of

climax at the end of the eighteenth century when a Pythagorean evolutionary

theory was built and the discarded—a theory which involved Mind.

The evolutionary theory of the late eighteenth

century, the Lamarckian theory, which was the first organized transformist theory

of evolution, was built out of a curious historical background which has been

described by Lovejoy in The Great Chain of Being. Before Lamarck, the

organic world, the living world, was believed to be hierarchic in structure,

with Mind at the top. The chain, or ladder, went down through the angles,

through men, through the apes, down to the infusoria or protozoa, and below

that to the plants and stones.

What Lamarck did was to turn that chain upside

down. He observed that animals changed under environmental pressure. He was

incorrect, of course, in believing that those changes were inherited, but in

any case, these changes were for him the evidence of evolution. When he turned

the ladder upside down, what had been the explanation, namely, the Mind at the

top, now became that which had to be explained. His problem was to explain

Mind. He was convinced about evolution, and there his interest in it stopped.

So that if you read the Philosophie Zoologique (1809), you will find

that the first third of it is devoted to solving the problem of evolution and

the turning upside down of the taxonomy, and the rest of the book is really

devoted to comparative psychology, a science which he founded. Mind was

what he was really interested in. He had used habit as one of the axiomatic

phenomena in his theory of evolution, and this of course also took him into the

problem of comparative psychology.

Now mind and pattern as the explanatory

principles which, above all, required investigation were pushed out of

biological thinking the later evolutionary theories which were developed in the

mid-nineteenth century by Darwin, Huxley, etc. There were still some naughty

boys, like Samuel Butler, who said that mind could not be ignored in this

way—but they were weak voices, and incidentally, they never looked at

organisms. I don't think Butler ever looked at anything except his own cat, but

he still knew more about evolution than some of the more conventional thinkers.

Now, at last, with the discovery of cybernetics,

systems theory, information theory, and so on, we begin to have a formal base

enabling us to think about mind and enabling us to think about all these

problems in a way which was totally heterodox from about 1850 through to World

War II. What I have to talk about is how the great dichotomy of epistemology

has shifted under the impact of cybernetics and information theory.

We can now say—or at any rate, can begin to

say—what we think a mind is. In the next twenty years there will be other ways

of saying it and, because the discoveries are new, I can only give you my

personal version. The old versions are surely wrong, but which of the revised

pictures will survive, we do not know.

The old unit has already been partly corrected

by the population geneticists. They have insisted that the evolutionary unit

is, in fact, not homogeneous. A wild population of any species consists always

of individuals whose genetic constitution varies widely. In other words,

potentiality and readiness for change is already built into the survival unit.

The heterogeneity of the wild population is already one-half of that

trial-and-error system which is necessary for dealing with environment.

The artificially homogenized populations of

man's domestic animals and plants are scarcely fit for survival.

And today a further correction of the unit is

necessary. The flexible environment must also be included along with the

flexible organism because, as I have already said, the organism which destroys

its environment destroys itself. The unit of survival is a flexible

organism-in-its-environment.

Now, let me leave evolution for a moment to

consider what is the unit of mind. Let us go back to the map and the territory

and ask: "What is it in the territory that gets onto the map?" We

know the territory does not get onto the map. That is the central point about

which we here are all agreed. Now, if the territory were uniform, nothing would

get onto the map except its boundaries, which are the points at which it ceases

to be uniform against some large matrix. What gets onto the map, in fact, is difference,

be it a difference in altitude, a difference in vegetation, a difference in

population structure, difference in surface, or whatever. Differences are the

things that get onto a map.

B ut

what is a difference? A difference is a very peculiar and obscure concept. It

is certainly not a thing or an event. This piece of paper is different from the

wood of this lectern. There are many differences between them—of color,

texture, shape, etc. But if we start to ask about the localization of those

differences, we get into trouble. Obviously the difference between the paper

and the wood is not in the paper; it is obviously not in the wood; it is

obviously not in the space between them, and it is obviously not in the time

between them. (Difference which occurs across time is what we call

"change.")

ut

what is a difference? A difference is a very peculiar and obscure concept. It

is certainly not a thing or an event. This piece of paper is different from the

wood of this lectern. There are many differences between them—of color,

texture, shape, etc. But if we start to ask about the localization of those

differences, we get into trouble. Obviously the difference between the paper

and the wood is not in the paper; it is obviously not in the wood; it is

obviously not in the space between them, and it is obviously not in the time

between them. (Difference which occurs across time is what we call

"change.")

A difference, then, is an abstract matter.

In the hard sciences, effects are, in general,

caused by rather concrete conditions or events—impacts, forces, and so forth.

But when you enter the world of communication, organization, etc., you leave

behind that whole world in which effects are brought about by forces and

impacts and energy exchange. You enter a world in which "effects"—and

I am not sure one should still use the same word—are brought about by differences.

That is, they are brought about by the sort of "thing" that gets onto

the map from the territory. This is difference.

Difference travels from the wood and paper into

my retina. It then gets picked up and worked on by this fancy piece of

computing machinery in my head.

The whole energy relation is different. In the

world of mind, nothing—that which is not—can be a cause. In the hard

sciences, we ask for causes and we expect them to exist and be

"real." But remember that zero is different from one, and because

zero is different from one, zero can be a cause in the psychological world, the

world of communication. The letter which you do not write can get an angry

reply; and the income tax form which you do not fill in can trigger the

Internal Revenue boys into energetic action, because they, too, have their

breakfast, lunch, tea, and dinner and can react with energy which they derive

from their metabolism. The letter which never existed is no source of energy.

It follows, of course, that we must change our

whole way of thinking about mental and communicational processes. The ordinary

analogies of energy theory which people borrow from the hard sciences to

provide a conceptual frame upon which they try to build theories about

psychology and behavior—that entire Procrustean structure—is non-sense. It is

in error.

I suggest to you, now, that the word

"idea," in its most elementary sense, is synonymous with

"difference." Kant, in the Critique of Judgment—if I

understand him correctly—asserts that the most elementary aesthetic act is the

selection of a fact. He argues that in a piece of chalk there are an infinite

number of potential facts. The Ding an sich, the piece of chalk, can

never enter into communication or mental process because of this infinitude.

The sensory receptors cannot accept it; they filter it out. What they do is to

select certain facts out of the piece of chalk, which then become, in

modern terminology, information.

I suggest that Kant's statement can be modified

to say that there is an infinite number of differences around and within

the piece of chalk. There are differences between the chalk and the rest of the

universe, between the chalk and the sun or the moon. And within the piece of

chalk, there is for every molecule an infinite number of differences between

its location and the locations in which it might have been. Of this

infinitude, we select a very limited number, which become information. In fact,

what we mean by information—the elementary unit of information—is a difference

which makes a difference, and it is able to make a difference because the

neural pathways along which it travels and is continually transformed are

themselves provided with energy. The pathways are ready to be triggered. We may

even say that the question is already implicit in them.

T here

is, however, an important contrast between most of the pathways of information

inside the body and most of the pathways outside it. The differences between

the paper and the wood are first transformed into differences in the

propagation of light or sound, and travel in this form to my sensory end

organs. The first part of their journey is energized in the ordinary

hard-science way, from "behind." But when the difference enter my

body by triggering an end organ, this type of travel is replaced by travel

which is energized at every step by the metabolic energy latent in protoplasm

which receives the difference, recreates or transforms it, and passes it

on.

here

is, however, an important contrast between most of the pathways of information

inside the body and most of the pathways outside it. The differences between

the paper and the wood are first transformed into differences in the

propagation of light or sound, and travel in this form to my sensory end

organs. The first part of their journey is energized in the ordinary

hard-science way, from "behind." But when the difference enter my

body by triggering an end organ, this type of travel is replaced by travel

which is energized at every step by the metabolic energy latent in protoplasm

which receives the difference, recreates or transforms it, and passes it

on.

When I strike the head of a nail with a hammer,

an impulse is transmitted to its point. But it is a semantic error, a

misleading metaphor, to say that what travels in an axion is an

"impulse>" It could correctly be called "news of a

difference."

Be that as it may this contrast between internal

and external pathways is not absolute. Exceptions occur on both sides of the

line. Some external chains of events are energized by relays, and some chains

of events internal to the body are energized from "behind." Notably,

the mechanical interaction of muscles can be used as a computational model.2

In spite of these exceptions, it is still

broadly true that the coding and transmission of differences outside the body

is very different from the coding and transmission inside, and this difference

must be mentioned because it can lead us into error. We commonly think of the

external "physical world" as somehow separate from an internal

"mental world." I believe that this division is based on the contrast

in coding and transmission inside and outside the body.

The mental world—the mind—the world of

information processing—is not limited by the skin.

Let us now go back to the notion that the

transform of a difference traveling in a circuit is an elementary idea. If this

be correct, let us ask what a mind is. We say the map is different from the

territory. But what is the territory? Operationally, somebody went out with a

retina or a measuring stick and made representations which we then put upon

paper. What is on the paper map is a representation of what was in the retinal

representation of the man who made the map/ and as you push the question back,

what you find is an infinite regress, an infinite series of maps. The territory

never gets in at all. The territory is Ding an sich and you can't do

anything with it. Always the process of representation will filter it out so

that the mental world is only maps of maps of maps, ad infinitum.3 All

"phenomena" are literally "appearances."

Or we can follow the chain forward. I receive

various sorts of mappings which I call data or information. Upon receipt of

these I act. But my actions, my muscular contractions, are transforms of

differences in the input material. And I receive again data which are transforms

of my actions. We get thus a picture of the mental world which has somehow

jumped loose from our conventional picture of the physical world.

This i s

not new, and for historic background we go again to the alchemists and

Gnostics. Carl Jung once wrote a very curious little book, which I recommend to

all of you. It is called Septem Sermones ad Mortuos, Seven Sermons to

the Dead.4

In his Memoirs, Dreams and Reflections, Jung tells us that his house was

full of ghosts, and they were noisy. They bothered him, they bothered his wife,

and they bothered the children. In the vulgar jargon of psychiatry, we might

say that everybody in the house was as psychotic as hooty owls, and for quite

good reason. If you get your epistemology confused, you go psychotic, and Jung

was going through an epistemological crisis. So he sat down at his desk and

picked up a pen and started to write. When he started to write the ghosts all

disappeared, and he wrote this little book. From this he dates all his later

insight. He signed it "Baslides," who was a famous Gnostic in

Alexandria in the second century.

s

not new, and for historic background we go again to the alchemists and

Gnostics. Carl Jung once wrote a very curious little book, which I recommend to

all of you. It is called Septem Sermones ad Mortuos, Seven Sermons to

the Dead.4

In his Memoirs, Dreams and Reflections, Jung tells us that his house was

full of ghosts, and they were noisy. They bothered him, they bothered his wife,

and they bothered the children. In the vulgar jargon of psychiatry, we might

say that everybody in the house was as psychotic as hooty owls, and for quite

good reason. If you get your epistemology confused, you go psychotic, and Jung

was going through an epistemological crisis. So he sat down at his desk and

picked up a pen and started to write. When he started to write the ghosts all

disappeared, and he wrote this little book. From this he dates all his later

insight. He signed it "Baslides," who was a famous Gnostic in

Alexandria in the second century.

He points out that there are two worlds. We

might call them two worlds of explanation. He names them pleroma and the

creatura, these being Gnostic terms. The pleroma is the world in which

events are caused by forces and impacts and in which there are no

"distinctions." Or, as I would say, no "differences." In

the creatura, effects are brought about precisely by difference. In fact, this

is the same old dichotomy between mind and substance.

We can study and describe the pleroma, but

always the distinctions which we draw are attributed by us to the

pleroma. The pleroma knows nothing of differences and distinction; it contains

no "ideas" in the sense in which I am using the word. When we study

and describe the creatura, we must correctly identify those differences which

are effective within it.

I suggest that "pleroma" and

"creatura" are words which we could usefully adopt, and it is

therefore worthwhile to look at the bridges which exist between these two

"worlds." It is an oversimplification to say that the "hard

sciences" deal only with the pleroma and that the sciences of the mind

deal only with the creatura. There is more to it than that.

First, consider the relation between energy and

negative entropy. The classical Carnot heat engine consists of a cylinder of

gas with a piston. This cylinder is alternately placed in contact with a

container of hot gas and with a container of cold gas. The gas in the cylinder

alternately expands and contracts as it is heated or cooled by the hot and cold

sources. The piston is thus driven up and down.

But with each cycle of the engine, the difference

between the temperature of the hot source and that of the cold source is

reduced. When this difference becomes zero, the engine will stop.

The physicist, describing the pleroma, will

write equations to translate the temperature difference into "available

energy," which he will call "negative entropy," and will go on

from there.

The analyst of the creatura will note that the

whole system is a sense organ which is triggered by temperature difference. He

will call this difference which makes a difference "information" or

"negative entropy." For him, this is only a special case in which the

effective difference happens to be a mater of energetics. He is equally

interested in all differences which can activate some sense organ. For him, any

such difference is "negative entropy."

O r

consider the phenomenon which the neurophysiolgists call "synaptic

summation." What is observed is that in certain cases, when two neurons, A

and B, have synaptic connection to a third neuron, C, the firing of neither

neuron by itself is sufficient to fire C; but that when both A and B fire

simultaneously (or nearly so), the combined "impulses" will cause C

to fire.

r

consider the phenomenon which the neurophysiolgists call "synaptic

summation." What is observed is that in certain cases, when two neurons, A

and B, have synaptic connection to a third neuron, C, the firing of neither

neuron by itself is sufficient to fire C; but that when both A and B fire

simultaneously (or nearly so), the combined "impulses" will cause C

to fire.

In pleromatic language, this combining of events

to surmount a threshold is called "summation."

But from the point of view of the student of

creatura (and the neruophysioligist must surely have one foot in the pleroma

and the other in creatura), this is not summation at all. What happens is that

the system operates to create differences. There are two differentiated classes

of firings by A: those firings which are accompanied by B and those which are

unaccompanied. Similarly there are two classes of firings by B. The so called

"summation" when both fire, is not an additive process from this

point of view. It is the formation of a logical product—a process of

fractionation rather than summation.

The creatura is thus the world seen as mind,

whenever such a view is appropriate. And whenever this view is appropriate,

there arises a species of complexity which is absent from pleromatic

description: creatural description is always hierarchic.

I have said that what gets from territory to map

is transforms of difference and that these (somehow selected) differences are

elementary ideas.

But there are differences between differences.

Every effective difference denotes a demarcation, a line of classification, and

all classification is hierarchic. In other words differences are themselves to

be differentiated and classified. In this context I will only touch lightly on

the matter of classes of difference, because to carry the matter further would

land us in problems of Principia Mathematica.

Let me invite you to a psychological experience,

if only to demonstrate the frailty of the human computer. First note that

differences in texture are different (a) from differences in color. Now

note that differences in size are different (b) from differences in

shape. Similarly rations are different (c) from subtractive differences.

Now let me invite you, as disciples of

Korzybski, to define the differences between "different (a),"

"different (b)," and "different (c)" in the

above paragraph. The computer in the human head boggles at the task. But not

all classes of difference are as awkward to handle

One such class you are all familiar with.

Namely, the class of differences which are created by the process of

transformation whereby the differences immanent in the territory become

differences immanent in the map. In the corner of every serious map you will

find these rules of transformation spelled out—usually in words. Within the

human mind, it is absolutely essential to recognize the differences of this

class, and, indeed, it is these that form the central subject matter of

"Science and Sanity."

An hallucination or a dream image is surely a

transformation of something. But of what? And by what rules of transformation?

Lastly there is that hierarchy of differences

which biologists call "levels." I mean such differences as that

between a cell and a tissue, between tissue and organ, organ and organism, and

organism and society.

Th ese

are the hierarchies of units or Gestalten, in which each sub unit is a

part of the unit of next larger scope. And, always in biology, this difference

or relationship which I call "parT of" is such that certain

differences in the part have informational effect upon the larger unit, and

vice versa.

ese

are the hierarchies of units or Gestalten, in which each sub unit is a

part of the unit of next larger scope. And, always in biology, this difference

or relationship which I call "parT of" is such that certain

differences in the part have informational effect upon the larger unit, and

vice versa.

Having sated this relationship between

biological part and whole, I can now go on from the notion of creatura as mind

in general to the question of what Is a mind.

What do I mean by "my" mind?

I suggest that the delimitation of an individual

mind must always depend upon what phenomena we wish to understand or explain.

Obviously there are lots of message pathways outside the skin, and these and

the messages which they carry must be included as part of the mental system

whenever they are relevant.

Consider a tree and a man and an ax. We observe

that the ax flies through the air and makes certain sorts of gashes in a

pre-existing cut in the side of the tree. If now we want to explain this set of

phenomena, we shall be concerned with differences in the cut face of the tree,

differences in the retina of the man, differences in this central nervous

system, differences in his efferent neural messages, differences in the

behavior of his muscles, differences in how the ax flies, to the differences

which the ax then makes on the face of the tree. Our explanation (for certain

purposes) will go round and round that circuit. In principle, if you want to

explain or understand anything in human behavior, you are always dealing with

total circuits, completed circuits. This is the elementary cybernetic thought.

The elementary cybernetic system with its

messages in circuit is, in fact, the simplest unit of mind; and the transform

of a difference traveling in a circuit is the elementary idea. More complicated

systems are perhaps more worthy to be called mental systems but essentially

this is what we are talking about. The unit which shows the characteristic of

trial and error will be legitimately called a mental system

But what about "me"? Suppose I am a

blind man, and I use a stick. I go tap, tap, tap. Where do I start? Is

my mental system bounded at the handle of the stick? Is it bounded by my skin?

Does it start halfway up the stick? Does it start at the tip of the stick? But

these are nonsense questions. The stick is a pathway along which transforms of

difference are being transmitted. The way to delineate the system is to draw

the limiting line in such a way that you do not cut any of these pathways in

ways which leave things inexplicable. If what you are trying to explain is a

given piece of behavior, such as the locomotion of the blind man, then, for

this purpose, you will need the street, the stick, the man; the street, the

stick, and so on, round and round.

But when the blind man sits down to eat his

lunch, his stick and its messages will no longer be relevant—if it is his

eating that you want to understand

And in addition to what I have said to define

the individual mind, I think it necessary to include the relevant parts of

memory and data "banks." After all, the simplest cybernetic circuit

can be said to have memory of a dynamic kind—not based upon static storage but

upon the travel of information around the circuit. The behavior of the governor

of a steam engine at Time 2 is partly determined by what it did at Time 1—where

the interval between Time 1 and Time 2 is that time necessary for the

information to complete the circuit.

We get a picture, then, of mind as synonymous

with cybernetic system—the relevant total information-processing,

trial-and-error completing unit. And we know that within Mind in the widest

sense there will be a hierarchy of subsystems, any one of which we can call an

individual mind.

But this picture is precisely the same as the

picture which I arrived at in discussing the unit of evolution. I

believe that this identity is the most important generalization which I have to

offer you tonight.

In considering units of evolution, I argued that

you have at each step to include the completed pathways outside the

protoplasmic aggregate, be it DNA-in-the-cell, or cell-in-the-body, or

body-in-the-environment. The hierarchic structure is not new. Formerly we

talked about the breeding individual or the family line or the taxon, and so

on. Now each step of the hierarchy is to be thought of as a system,

instead of a chunk cut off and visualized as against the surrounding

matrix.

This identity between the unit of mind and the

unit of evolutionary survival is of very great importance, not only theoretical,

but also ethical.

It means, you see, that I now localize something

which I am calling "Mind" immanent in the large biological system—the

ecosystem. Or, if I draw the system boundaries at a different level, then mind

is immanent in the total evolutionary structure. If this identity between

mental and evolutionary units is broadly right, then we face a number of shifts

in our thinking.

Moreover, the very meaning of

"survival" becomes different when we stop talking about the survival

of something bounded by the skin and start to think of the survival of the

system of ideas in a circuit. The contents of the skin are randomized at death

and the pathways within the skin are randomized. But the ideas, under further

transformation, may go on out in the world in books or works of art. Socrates

as a bioenergetic individual is dead. But much of him still lives in the

contemporary ecology of ideas.5

It is also clear that theology becomes changed

and perhaps renewed. The Mediterranean religions of 5000 years have swung to

and fro between immanence and transcendence. In Babylon the gods were transcendent

on the tops of hills; in Egypt, there was god immanent in Pharaoh; and

Christianity is a complex combination of these two beliefs.

The cybernetic epistemology which I have offered

you would suggest a new approach. The individual mind is immanent but not only

in the body. It is immanent also in pathways and messages outside the body; and

there is a larger Mind of which the individual mind is only a subsystem. This

larger Mind is comparable to God and is perhaps what some people mean by

"God," but it is still immanent in the total interconnected social

system and planetary ecology.

Freudian psychology expanded the concept of mind

inwards to include the whole communication system within the body—the

automatic, the habitual, and the vast range of unconscious process. What I am

saying expands mind outwards. And both of these changes reduce the scope of the

conscious self. A certain humility becomes appropriate, tempered by the dignity

or joy of being part of something much bigger. A part—if you will—of God.

If you put God outside and set him vis-a-vis his

creation and if you have the idea that you are created in his image, you will

logically and naturally see yourself as outside and against the things around

you. And as you arrogate all mind to yourself, you will see the world around

you as mindless and therefore not entitled to moral or ethical consideration.

The environment will seem to be yours to exploit. Your survival unit will be

you and your folks or conspecifics against the environment of other social

units, other races and the brutes and vegetables.

If this is your estimate of your relation to

nature and you have an advanced technology, your likelihood of survival

will be that of a snowball in hell. You will die either of the toxic

by-products of your own hate, or, simply, of over-population and overgrazing.

The raw materials of the world are finite.

If I am right, the whole of our thinking about

what we are and what other people are has got to be restructured. This is not

funny, and I do not know how long we have to do it in. If we continue to

operate on the premises that were fashionable in the prescybernetic era, and

which were especially underlined and strengthened during the Industrial

Revolution, which seemed to validate the Darwinian unit of survival, we may

have twenty or thirty years before the logical reductio ad absurdum of

our old positions destroy us. Nobody knows how long we have, under the present

system, before some disaster strikes us, more serious than the destruction of

any group of nations. The most important task today is, perhaps, to learn to

think in the new way. Let me say that I don't know how to think that

way. Intellectually, I can stand here and I can give you a reasoned exposition

of this matter; but if I am cutting down a tree, I still think "Gregory

Bateson" is cutting down the tree. I am cutting down the tree.

"Myself" is to me still an excessively concrete object, different

from the rest of what I have been calling "mind."

The step to realizing—to making habitual—the

other way of thinking so that one naturally thinks that way when one reaches

out for a glass of water or cuts down a tree—that step is not an easy one.

And, quite seriously, I suggest to you that we

should trust no policy decisions which emanate from persons who do not yet have

that habit.

There are experiences and disciplines which may

help me to imagine what it would be like to have this habit of correct thought.

Under LSD, I have experienced, as have many others, the disappearance of the

division between self and the music to which I was listening. The perceiver and

the thing perceived become strangely united into a single entity. This state is

surely more correct than the state in which it seems that "I hear the

music." The sound, after all is Ding an sich, but my perception of

it is a part of mind.

For me another —clueanother moment when the

nature of mind was for a moment clear—was provided by the famous experiments of

Adelbert Ames, JR. These are optical illusions in depth perception. As Ames'

guinea pig, you discover that those mental processes by which you create the

world in three-dimensional perspective are within your mind but totally

unconscious and utterly beyond voluntary control. Of course, we all know that

this is so—that mind creates the images which "we" then see. But

still it is a profound epistemological shock t have direct experience of this

which we always knew.

Please do not misunderstand me. When I say that

the poets have always known these things or that most of mental process is

unconscious, I am not advocating a greater use of emotion or a lesser use of

intellect. Of course, if what I am saying tonight is approximately true, then

our ideas about the relation between thought and emotion need to be revised. If

the boundaries of the "ego" are wrongly drawn or even totally

fictitious, then it may be nonsense to regard emotions or dreams or our

unconscious computations of perspective as "ego-alien."

We live in a strange epoch when many

psychologists try to "humanize" their science by preaching an

anti-intellectual gospel. They might, as sensibly, try to physicalize physics

by discarding the tools of mathematics.

It is the attempt to separate intellect

from emotion that is monstrous, and I suggest that it is equally monstrous—and

dangerous—to attempt to separate the external mind from the internal. Or to

separate mind from body.

Blake noted that "A tear is an intellectual

thing," and Pascal asserted that "The heart has its reasons of

which the reason knows nothing." We need not be put off by the fact that

the reasonings of the heart (or of the hypothalamus) are accompanied by

sensations of joy or grief. These computations are concerned with matters which

are vital to mammals, namely, matters of relationship, by which I mean

love, hate, respect, dependency, spectatorship, performance, dominance, and so

on. These are central to the life of any mammal and I see no objection to

calling these computations "thought," though certainly the units of

relational computation are different from the units which we use to compute

about isolable things.

But there are bridges between the one sort of

thought and the other, and it seems to me that the artist and poets are

specifically concerned with these bridges. It is not that art is the expression

of the unconscious, but rather that it is concerned with the relation between

the levels of mental process. From a work of art it may be possible to analyze

out some unconscious thoughts of the artist, but I believe that, for example,

Freud's analysis of Leonardo's Virgin on the Knees of St. Anne precisely

misses the point of the whole exercise. Artistic skill is the combining of many

levels of mind—unconscious, conscious, and external—to make a statement of

their combination. It is not a matter of expressing a single level.

Similarly, Isadora Duncan, when she said,

"If I could say it, I would not have to dance it," was talking

nonsense, because her dance was about combinations of saying and moving.

Indeed, if what I have been saying is at all

correct, the whole base of aesthetics will need to be re-examined. It seems

that we link feelings not only to the computations of the heart but also to

computations in the external pathways of the mind. It is when we recognize the

operations of creatura in the external world that we are aware of

"beauty" or "ugliness." The "primrose by the river's

brim" is beautiful because we are aware that the combination of

differences which constitutes its appearance could only be achieved by

information processing, i.e., by thought. We recognize another

mind within our own external mind.

And last, there is death. It is understandable

that, in a civilization which separates mind from body, we should either try to

forget death or to make mythologies about the survival of transcendent mind.

But if mind is immanent not only in those pathways of information which are

located inside the body but also in external pathways, then death takes on a

different aspect. The individual nexus of pathways which I call "me"

is no longer so precious because that nexus is only part of a larger mind.

The ideas which seemed to be me can also become

immanent in you. May they survive—if true.

From Steps to an Ecology of Mind,

1972, Chandler Publishing Co.; Balantine Books, a division of Random House, New

York. This was the Nineteenth Annual Korzybski Memorial Lecture, delivered

January 9, 1970, under the auspices of the Institute of General Semantics. It

is here reprinted from the General Semantics Bulletin, No. 37, 1970, by

permission of the Institute of General Semantics.

1.

R. G. Collingwood has given a clear account of

the Pythagorean position in The Idea of Nature, Oxford, 1945.

2.

It is interesting to note that digital computers

depend upon transmission of energy "from behind" to send "news"

along wire from one relay to the next. But each relay has its own energy

source. Analogic computers, e.g., tide mechanics and the like, are

commonly entirely driven by energy "from behind." Either type of

energization can be used for computational purposes.

3.

Or we may spell the matter out and say that at

every step, as a difference is transformed and propagated along its pathways,

the embodiment of the difference before the step is a "territory" of

which the embodiment after the step is a "map." The map-territory

relation obtains at every step.

4.

Written in 1916, translated by H. G. Baynes and

privately circulated in 1925. Republished by Stuart and Watkins, London, and by

Random House, 1961. In later work, Jung seems to have lost the clarity of the Seven

Sermons. In his "Answer to Job," the archetypes are said to be

"pleromatic." It is surely true, however, that constellations of

ideas may seem subjectively to resemble "forces" when their

ideational character is unrecognized.

5.

For the phrase "ecology of ideas," I

am indebted to Sir Geoffrey Vickers<'> essay "The Ecology of

Ideas" in Value Systems and Social Process, Basic Books, 1968. For

a more formal discussion of the survival of ideas see Gordon Pasks' remarks in

Wenner Gren Conference on "Effects of Conscious Purpose on Human

Adaptation," 1968.

Orig. source (10/01)

http://www.rawpaint.com/library/bateson/formsubstancedifference.html

http://www.rawpaint.com/library/bateson/formsubstancedifference.html

26 août 2020

NATIONAL GALLERY

LES GRANDS MUSÉES DU

MONDE ILLUSTRÉS EN COULEURS

MONDE ILLUSTRÉS EN COULEURS

LA “NATIONAL

GALLERY”

Publié sous la direction de M. ARMAND DAYOT, Inspecteur général des Beaux-Arts

OUVRAGE ILLUSTRÉ DE 90 PLANCHES HORS TEXTE EN COULEURS

PIERRE LAFITTE & Cie

ÉDITEURS :: 90, CHAMPS-ÉLYSÉES :: PARIS

1912

ÉDITEURS :: 90, CHAMPS-ÉLYSÉES :: PARIS

1912

TOME PREMIER

COPYRIGHT 1912

BY PIERRE LAFITTE & Cie

BY PIERRE LAFITTE & Cie

AVERTISSEMENT

LA “NATIONAL GALLERY” n’est peut-être pas l’un des plus

importants musées d’Europe, mais elle est à coup sûr l’un

des plus intéressants. D’autres sont plus riches en tableaux

mondialement célèbres: Amsterdam s’enorgueillit de ses

Rembrandt, le Prado de ses Velazquez, l’Académie de Venise

de ses Titien; aucun, le Louvre excepté, ne présente une telle

variété, une telle harmonieuse répartition dans les œuvres de

toutes les époques et de toutes les écoles. Si leur nombre n’est

pas considérable, la sélection apparaît irréprochable et chaque

maître y est représenté par des toiles de première valeur.

L’Angleterre, comme la France, doit ces trésors au goût artistique

de ses rois qui mettaient leur gloire à enrichir leurs palais de

belles peintures. Louis XIV et Charles Ier furent d’incomparables

amateurs d’art, et si la “National Gallery” possède aujourd’hui

cette merveilleuse collection de chefs-d’œuvre, c’est en partie

à ce magnifique et malheureux Stuart qu’elle le doit.

Cette richesse de la “National Gallery” s’est encore accrue

par des dons particuliers très importants, et aujourd’hui c’est

véritablement l’histoire de l’art tout entière, complète et admirablement

classée que le visiteur retrouve en parcourant les

vingt-cinq salles de ce magnifique musée.

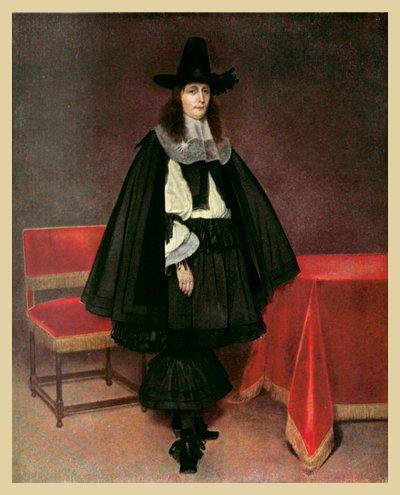

JEAN VAN EYCK

ARNOLFINI ET SA FEMME

SALLE IV.—PRIMITIFS FLAMANDS

5

Arnolfini et sa femme

LE tableau représente le couple d’Arnolfini et de sa femme dans

leur chambre nuptiale. Tout y est net, propre, rangé, comme il

sied à un intérieur de la Flandre méticuleuse. Le jeune ménage

a des habitudes d’ordre: sous les courtines à plis droits, le lit étale sa

courtepointe bien tirée. Au plafond est accroché un lustre dont les

cuivres étincelants trahissent les soins d’une diligente ménagère. Au

fond, contre le mur, s’aperçoit un miroir cylindrique de cuivre où se

reflètent la pièce et les personnages. Ceux-ci ne sont pas moins

soignés: ils sont vêtus de bonnes et solides étoffes qui dénotent

l’aisance. Les costumes, à vrai dire, sont ridicules, celui de l’homme

surtout: ils sont de cette époque dont Viollet-le-Duc disait «qu’ils

semblent issus de l’étude du laid et du difforme». Engoncée dans son

vaste chapeau, la maigre silhouette d’Arnolfini nous apparaît plus

falote encore sous l’ampleur inusitée de son manteau. La femme n’est

pas plus séduisante avec son vêtement étriqué par le haut et

démesurément large à partir de la ceinture. Sa coiffure ne l’avantage

pas non plus: cette sorte de coiffe aplatie sur le front et dissimulant

les cheveux enlève toute grâce au visage. Mais quelle expression dans

l’attitude et quelle vérité dans les physionomies! La jeune femme

pose affectueusement sa main dans celle de son époux. La douceur

des regards dit bien le sentiment mutuel qui anime ces deux êtres:

tendresse sérieuse et protectrice chez l’homme, affection reconnaissante

chez la femme à qui sont promises les joies prochaines de la

6

maternité. A leurs pieds se tient un caniche, symbolisant la fidélité

conjugale.

Arnolfini, comme son nom l’indique, était Italien. Envoyé à Bruges

comme représentant d’une grande maison de commerce de Florence,

il occupait dans la ville flamande une situation considérable, assez

analogue à celle de nos consuls modernes. En sa qualité de Florentin,

il aimait les arts et, sans que la preuve irréfutable en soit faite, on a

tout lieu de croire qu’il commanda pour son pays différents tableaux

à Jean Van Eyck. Durant son séjour en Flandre, il épousa Jeanne de

Chenany, jeune fille d’excellente famille et fort bien dotée, celle-là

même que représente le tableau.Pendant assez longtemps, on a cru reconnaître dans ce couple, le portrait de Jean Van Eyck et de sa femme, et l’on s’est basé, pour défendre cette opinion, sur l’inscription que porte la peinture: Johannes de Eyck fuit hic, et que l’on traduit ainsi: «Jean de Eyck fut celui-ci.» A cela, d’autres critiques répondent avec non moins de raison que la phrase latine signifie également «Jean de Eyck fut ici», ce qui ne prouve pas qu’il était le personnage du tableau, mais plus vraisemblablement son auteur.

En outre, si nous ne possédons aucun moyen d’identifier les traits du peintre, il nous est par contre très facile de nous convaincre par comparaison que la jeune femme représentée ici ne peut être celle de Jean Van Eyck. Celui-ci a laissé de sa femme un magistral portrait, actuellement au musée de Bruges, et on n’y constate aucun point de ressemblance avec celle-ci. Il semble donc acquis qu’il s’agit bien d’Arnolfini et de sa femme et non pas du célèbre auteur de l’Adoration mystique de l’Agneau.

Nous avons pensé que nul peintre n’était mieux indiqué que Jean Van Eyck pour figurer en tête de la série des chefs-d’œuvre de la “National Gallery”. Tout le marque pour cette place de choix: son merveilleux talent et surtout l’influence prépondérante qu’il exerça 7 non seulement sur la peinture flamande, mais encore sur la peinture universelle. N’oublions pas qu’on lui doit, sinon l’invention, du moins l’utilisation de l’huile mélangée à la peinture. Avant lui, on ne peignait qu’à la détrempe, procédé qui exigeait une très grande rapidité d’exécution et dont le moindre défaut était de sécher très lentement.

La “National Gallery” est particulièrement riche en œuvres de Jean Van Eyck, d’œuvres authentiques s’entend, car les tableaux attribués à cet artiste abondent dans les musées d’Europe. Les quelques portraits qu’elle possède sont admirables, mais le plus populaire, le plus parfait aussi, est celui d’Arnolfini et de sa femme.

Ce tableau éprouva des vicissitudes diverses au cours des siècles. On ne sait comment il sortit des mains de son premier propriétaire. Sans doute, il passa dans celles du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, protecteur et ami de Van Eyck: en tout cas nous le trouvons, au XVIe siècle, dans la galerie de Marguerite d’Autriche, suzeraine des Flandres, qui raffolait de peinture. Par quelle étrange suite d’aventures échoua-t-il dans la boutique d’un barbier de Bruges, c’est ce qu’on ne saurait dire. Plus tard, le tableau prit la route d’Espagne dans les coffres de Marie de Hongrie; puis, sans aucune raison connue, il retourne en Belgique, dans une maison particulière où il orne la chambre d’un officier anglais, blessé à Waterloo, qui l’achète, l’emporte en Angleterre et, à sa mort, en fait don à la “National Gallery”.

Ce tableau, peint sur bois, figure aujourd’hui dans le grand musée anglais, à la salle des Primitifs flamands.

Hauteur: 0.84.—Largeur: 0.62.—Figures 0.67.

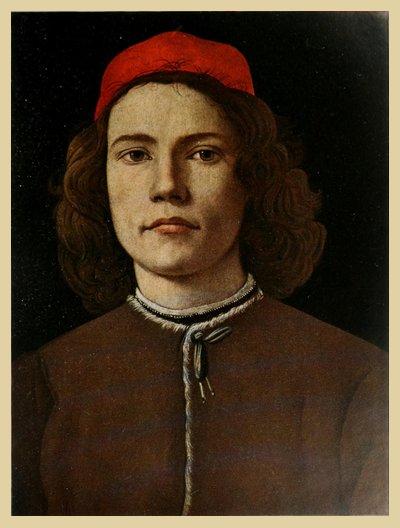

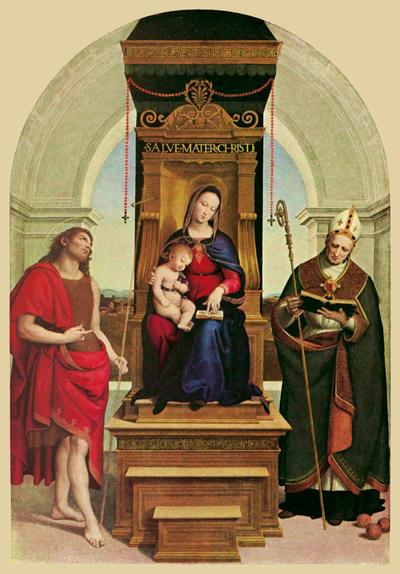

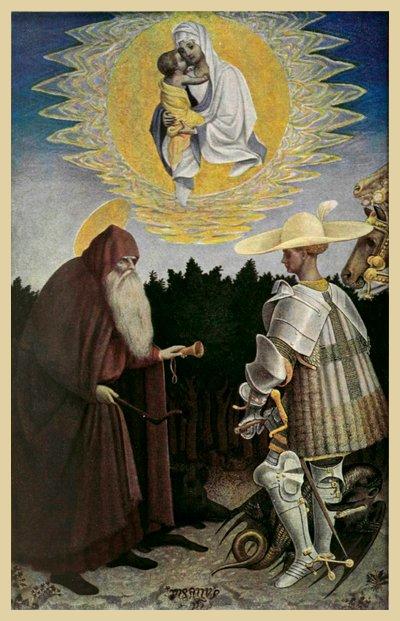

BOTTICELLI

PORTRAIT DE JEUNE HOMME

SALLE III.—ÉCOLE TOSCANE

11

Portrait de jeune homme

PARLER de Botticelli, c’est évoquer une des plus glorieuses

périodes de l’Histoire de l’art que le monde ait jamais connues,

c’est faire revivre toute une œuvre de fraîcheur, de joliesse,

de mysticité chrétienne et de charme païen, c’est rappeler cette

prodigieuse floraison spontanée dont Laurent de Médicis favorisa

l’épanouissement et qui porta ces rameaux illustres qui s’appellent

Léonard de Vinci, Michel-Ange, Ghirlandajo et Botticelli.

Dans cette brillante cohorte florentine, honneur de la peinture

universelle, Sandro Botticelli n’occupe pas la place la moins

honorable. S’il ne produit pas l’étrange fascination que provoque

Léonard de Vinci, ni la titanique puissance de Michel-Ange, il a plus

de fermeté que Ghirlandajo, avec moins de sécheresse dans la ligne

et plus d’onctueux dans la couleur. Dessinateur de premier ordre, il

conserve quelque chose de la suavité de son maître, Filippo Lippi, le

doux peintre des Madones et des Adorations. Son pinceau cherche

toujours sur la palette, les couleurs délicates, de même que son

crayon s’attarde plus volontiers aux créations gracieuses et tendres.

Toute sa vie, il est resté le peintre du Printemps; toutes ses

œuvres ont cette jeunesse, cette grâce adorable de nymphes blondes

s’ébattant dans les fleurs. Sa perfection et sa pureté sont devenues

classiques; son génie subtil, sa nature de mysticisme élégant, son

réalisme nuancé d’antique constituent une personnalité à part,

séduisante à étudier dans ses moindres détails.12 D’un génie très souple et très divers, Botticelli appliqua ses éminentes qualités de dessinateur et de coloriste aux sujets les plus différents; il peignit avec la même supériorité les scènes religieuses et les tableaux mythologiques. Un air de famille se reconnaît en toutes ses œuvres; ses déesses portent sur le front un cachet mystique qui les fait ressembler à des Vierges surprises de se trouver en quelque Olympe et ses Madones les plus idéales ont un je ne sais quoi de particulier sur le visage, une joliesse sous la couronne blonde des cheveux, qui dégage un subtil et délicat parfum de paganisme.

Botticelli fut essentiellement un Florentin, comme Dante lui-même, et c’est à Florence, dans sa ville natale, qu’on peut l’apprécier complètement. A part un bref séjour à Rome, où il peignit des fresques pour la Sixtine, il ne quitta guère sa patrie qu’il aimait et où l’attachaient ses relations artistiques et son dévouement aux Médicis.

Laurent le Magnifique, prince froid et dur comme tous ceux de son époque, possédait cependant une âme ouverte aux beautés de la poésie et des arts; son palais était l’asile d’un groupe brillant où voisinaient, avec les artistes, les philosophes et les savants.

Taine, dans son Voyage en Italie, en parle ainsi: «Laurent de Médicis accueille les savants, les aide de sa bourse, les fait entrer dans son amitié, correspond avec eux, fournit aux frais des éditions, patronne les jeunes artistes qui donnent des espérances, leur ouvre ses jardins, ses collections, sa maison, sa table, avec cette familiarité affectueuse et cette ouverture de cœur sincère et simple, qui mettent le protégé debout à côté du protecteur.»

Sous l’influence de ce puissant et bienveillant patronage, Sandro Botticelli s’épanouit magnifiquement. Aimé pour son caractère facile et tendre, il ne trouva dans ses rivaux de gloire, que des amis. La vie lui fut douce et il connut tout jeune les joies de la célébrité. Florence l’admirait et tout ce que la ville possédait de distingué 13 se disputait la faveur de poser devant lui. Et c’est alors que se révèle son merveilleux talent de portraitiste. N’eût-il pratiqué que ce genre, son nom serait resté gravé en traits immortels sur le livre d’or de la peinture et la Naissance de Vénus et le Printemps ne sauraient faire aucun tort à ces admirables portraits, si purs de dessin, si précieux de couleur, si vivants d’expression.

Il peignit la famille de ses protecteurs, les Médicis. On ne saurait rien voir de plus parfait que les portraits de Julien de Médicis et de sa chère Simonetta, dont la physionomie charmante lui servit plusieurs fois de modèle dans ses tableaux. Botticelli excellait surtout dans les portraits de femmes; il en traduisait, avec un art supérieur, le charme délicat et il y ajoutait cette gracilité qui le distingue. S’il aimait moins peindre les hommes, il ne déployait pas moins de virtuosité à exprimer le caractère de son modèle.

Est-il rien de plus vivant, de plus sincère, de plus brillant que ce Portrait de jeune homme que nous donnons ici? Où trouver un dessin plus ferme, un modelé plus savant, des chairs plus réalistes? Et cependant, sur cette effigie d’adolescent aux traits accusés, presque durs, on aperçoit cette chose indéfinissable, faite de douceur et de grâce qui nous rend le modèle sympathique et qui nous fait reconnaître au premier coup d’œil le tour prestigieux de Botticelli.

La “National Gallery” possède cinq œuvres authentiques de Botticelli; celle-ci est parmi les plus belles. Elle fut acquise par les Stuarts et elle figure aujourd’hui dans la salle III réservée à l’école toscane.

Hauteur: 0.37.—Largeur: 0.28.—Figure grandeur nature.

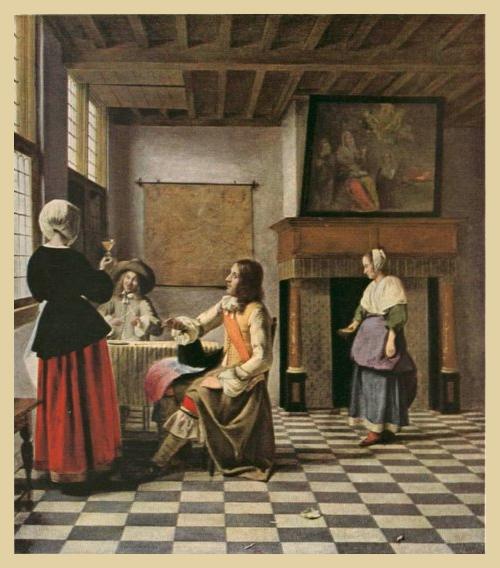

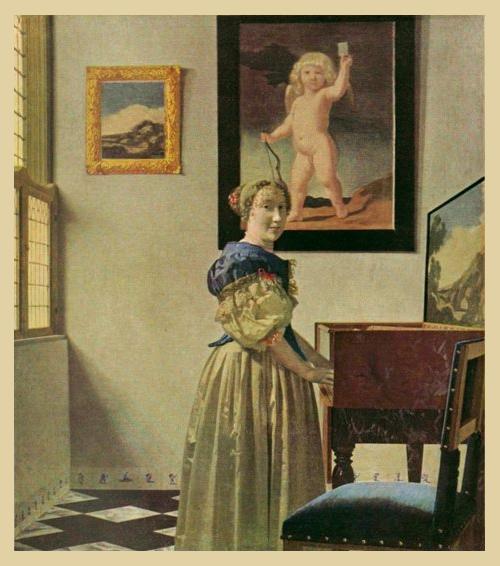

P. DE HOOCH

INTÉRIEUR HOLLANDAIS

SALLE XII.—COLLECTION PEEL

17

Intérieur Hollandais

PETER DE HOOCH est le plus charmant de ces artistes

hollandais qu’on a pris l’habitude de désigner sous le

nom de «petits maîtres.» Petits maîtres par l’insignifiance

et quelquefois la vulgarité des sujets, par l’absence de

toute pensée philosophique, de toute émotion, mais artistes supérieurs

pour la perfection de la technique, pour l’habileté de

l’exécution, pour la vérité de l’observation, pour l’admirable rendu

du détail. Parmi ces «petits maîtres» délicieux, Peter de Hooch

peut passer pour un «grand maître». Il possède les qualités

énoncées plus haut et qui sont l’apanage de tous, mais

il y ajoute ce que les autres ne possédèrent pas, le sentiment

de l’élégance et un certain laisser-aller de bonne compagnie,

grâce auquel ses personnages ne ressemblent pas tous à des

portefaix du port d’Amsterdam. Il n’a pas non plus son pareil

pour jouer avec la lumière, dont il s’est fait, en quelque sorte,

le prestidigitateur, la distribuant ou la mesurant avec un art

extraordinaire.

N’est-ce pas la lumière, en effet, qui joue le principal rôle

dans cet Intérieur hollandais que nous reproduisons ici? Par les

larges fenêtres aux vitres cernées de plomb, elle entre à flots

dans la pièce, éclairant à la fois les poutrelles du plafond et

les dalles du pavé, ne laissant aucun espace obscur. On conçoit

la difficulté, dans de pareilles conditions, de peindre un tableau

18

quelconque, sans le secours des ombres et des oppositions, et

c’est parce qu’il se plaisait à accumuler et à vaincre les difficultés

de ce genre que Peter de Hooch nous apparaît comme

un extraordinaire virtuose.Est-il possible, avec aussi peu de moyens, de donner plus de vie et d’intensité joyeuse à la scène intime qui se passe autour de la table, près de la fenêtre? Ce que font les personnages, il est assez malaisé de le dire. Nous voyons une jeune femme élevant un verre comme si elle allait boire: bien qu’on ne l’aperçoive que de dos, elle paraît chanter une chanson à en juger par l’attitude des deux hommes assis, dont l’un fait le geste de jouer du violon sur sa pipe tandis que l’autre a l’air de battre la mesure avec sa main.

L’inclination de Peter de Hooch pour l’élégance se traduit par l’introduction dans chacune de ses toiles, d’un personnage tenant du militaire et du galantin, et qui affecte les allures d’un gentilhomme. Mais on devine que l’artiste n’a pas choisi ses modèles à la cour de Versailles; il s’est assurément contenté de quelque fils de marchand jouant à l’homme de qualité, car il n’est pas possible de montrer moins de grâce sous des habits plus mal ajustés. Ce qui fait l’incomparable valeur des tableaux de Peter de Hooch, c’est l’admirable compréhension de la lumière que possédait ce peintre. A ce titre il l’emporte de beaucoup sur les peintres hollandais et flamands de son époque.

Gérard Dow n’avait pas ce maniement facile et brillant des rayons qui fait de Peter de Hooch un véritable prestidigitateur. Le seul qui pourrait lui être comparé sans trop de désavantage est Van der Meer de Delft qui semble avoir surpris lui aussi une part de ce secret.

Peter de Hooch l’emporte encore par une traduction beaucoup plus libre et beaucoup plus large de la vie hollandaise. 19 Aussi précis que Gérard Dow et Metsu, il évite de tomber comme eux dans la minutie exagérée du détail. Il y a plus d’ampleur dans sa peinture, plus d’élévation dans son style.

Mais le point par où il se rattache très étroitement à la grande famille hollandaise est dans le choix même des sujets, pris exclusivement dans le terre-à-terre de la vie quotidienne.

Il ne cherche pas en dehors de lui ni au-dessus de lui matière à tableau. Cette matière il la prend où il la trouve, à portée de sa main, et il la traite comme tous les Hollandais et Flamands d’avant et d’après lui, avec un sens du réalisme et un besoin de précision qui sont le plus grand des charmes de cette peinture minutieuse.

Il serait superflu d’y chercher une pointe quelconque d’idéalisme ou simplement une pensée de morale. Telle n’a jamais été la préoccupation de Peter de Hooch. Dans ses intérieurs, dans ses scènes d’auberge, dans tous les tableaux en un mot où il a peint la vie hollandaise, il n’a cherché ni à instruire, ni à faire penser, encore moins à moraliser.

Avant le XVIIe siècle, les Hollandais et Flamands abordaient encore fréquemment la peinture religieuse et, bien qu’ils n’y fussent pas d’une très grande inspiration, du moins y manifestaient-ils l’effort d’une pensée pieuse. Mais l’époque des dons de tableaux aux églises étant passée, les peintres de ces pays se confinèrent dans cette peinture de chevalet qui nous a valu de si nombreux chefs-d’œuvre.

L’Intérieur hollandais fut acquis assez récemment par la “National Gallery”. C’est un bijou de première valeur, qui figure dans la salle consacrée aux œuvres de la collection Peel.

Hauteur: 0.74.—Largeur: 0.64.—Figures: 0.40.

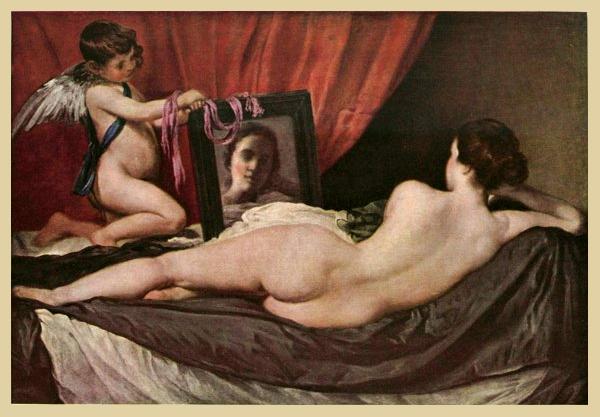

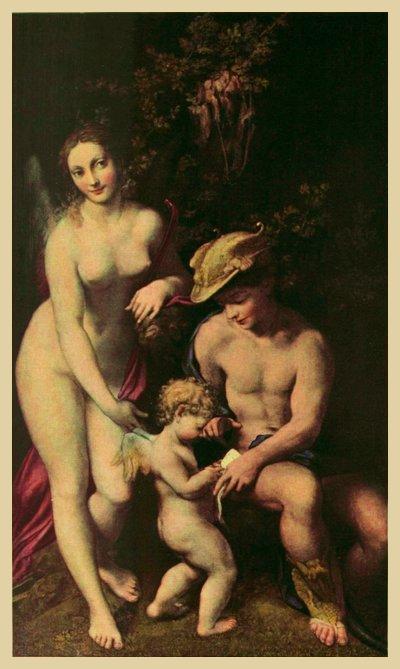

VELAZQUEZ

VÉNUS ET CUPIDON

SALLE XIV.—ÉCOLE ESPAGNOLE

23

Vénus et Cupidon

SUR un lit de repos, Vénus la blonde déesse est étendue. Elle est

vue de dos, dans une pose abandonnée qui détend tous les

muscles de son corps admirable. Son bras droit appuyé sur

l’oreiller soutient la nuque aux reflets d’or; la jambe gauche est allongée

tandis que de la jambe droite repliée, on n’aperçoit que le pied.

Sur le fond de draperie rouge qui ferme le lit, se détache la gracieuse

silhouette de Cupidon; une écharpe de soie bleue traverse en

baudrier sa poitrine et porte le carquois chargé de flèches:

ses ailes blanches s’agitent joyeusement pendant qu’il présente à

Vénus, d’un air mutin, un miroir où se reflète l’image de la déesse

des amours.

Cette page magistrale est un rare chef-d’œuvre, d’autant plus

précieux que Velazquez eut rarement le loisir de traiter des sujets

mythologiques et surtout de les exprimer sous cette forme, avec cet

emploi du nu qui fait penser aux Vénitiens de la grande époque.

S’évader des scènes religieuses était déjà une nouveauté, presque une

impiété, à une époque et dans un pays où le peintre ne devait être

que le glorificateur de la Foi et le fidèle serviteur de l’Église; mais

oser montrer une nudité et prêter tant de charmes lascifs à une

divinité païenne devait forcément choquer l’Espagne de Philippe IV,

régentée par l’Inquisition. Il fallut beaucoup de courage à Velazquez

pour risquer cette audace et sans doute se fia-t-il à l’amitié dont

l’honorait son mélancolique souverain. Il est bon de dire aussi que

24

l’artiste ajoutait à son talent de peintre le mérite d’une naissance

distinguée et l’éclat de fonctions administratives à la cour qui lui

permettaient certaines privautés. On ne l’inquiéta donc pas, mais le

parti religieux, tout-puissant à Madrid, tenait Velazquez en suspicion

et ne se privait pas d’intriguer contre lui. Sans que nul document le

démontre, on peut être assuré que le superbe tableau de Vénus et

Cupidon recueillit fort peu de suffrages et qu’il dut être considéré

comme la manifestation d’une âme corrompue.Aujourd’hui, où de telles disputes sont impossibles, nous voyons cette œuvre sous son vrai jour, avec sa vraie signification et nous admirons sans réserve cette géniale fantaisie du peintre officiel de la cour d’Espagne. Quelle admirable créature, en effet, que cette femme dans la splendeur vigoureuse de sa jeunesse et de sa beauté! Quel galbe dans ce dos et quelle finesse nerveuse et élégante dans le modelé de la jambe! Et surtout quelle vie ardente sous cet épiderme aux tons de velours où il semble que l’on voit courir le sang et palpiter les artères! Tout est charme et grâce dans ce beau corps; il faudrait du parti pris pour y apercevoir de la lasciveté; c’est uniquement le poème de la jeunesse triomphante.

Et quel art dans la composition! Comme tout est harmonieusement combiné pour donner tout son éclat à cette chair vibrante et souple! Le corps repose sur une large courtepointe de couleur grise qui fait valoir admirablement sa blancheur nacrée, de même que la charmante silhouette de Cupidon, rosée et blonde, se dore de la pourpre qui lui sert d’écran.

Comme Velazquez est Espagnol, il a choisi en Espagne le modèle de la splendide Vénus couchée. Elle a toute la souplesse des Castillanes à la taille mince et l’opulence des formes qui sont l’apanage des femmes sur l’autre versant des Pyrénées. C’est bien également un authentique visage d’Espagnole que reflète le miroir; visage aux joues pleines, où l’harmonie des lignes et la régularité des traits se 25 marient à une énergie dans l’expression qui est la caractéristique de la beauté castillane.

Ce tableau est particulièrement remarquable en ce qu’il nous montre Velazquez sous un aspect nouveau. On a l’habitude de le considérer uniquement comme un portraitiste et bien des gens se l’imaginent seulement occupé à peindre un roi morose et laid ou de petites infantes roses et frêles, embarrassées dans de rigides costumes d’apparat. Aucun génie, peut-être, ne fut aussi souple que celui de Velazquez; il aborda tous les genres avec la même maîtrise; et le même peintre qui fit les admirables portraits que l’on sait, a signé la prodigieuse toile de la Reddition de Bréda; et avec la même souplesse, il peignit des nains, des bouffons, des mendiants qui sont aussi artistiquement beaux que les plus chamarrés des gens de cour. Aussi, Velazquez restera-t-il comme l’un des plus étonnants artistes dont fasse mention l’histoire de la peinture.

Vénus et Cupidon occupe à la “National Gallery” la salle XIV réservée à l’école espagnole.

Hauteur: 1.23—Largeur: 1.75.—Figures grandeur nature.

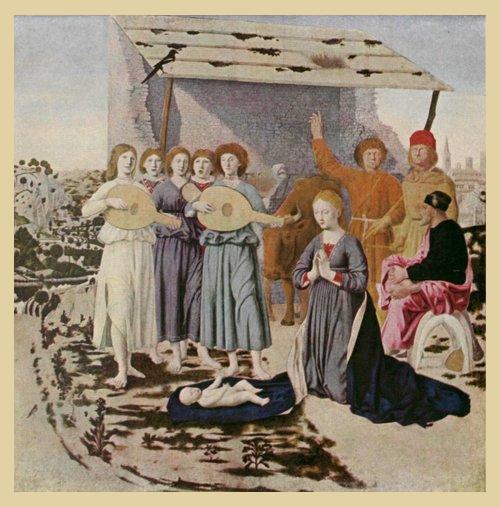

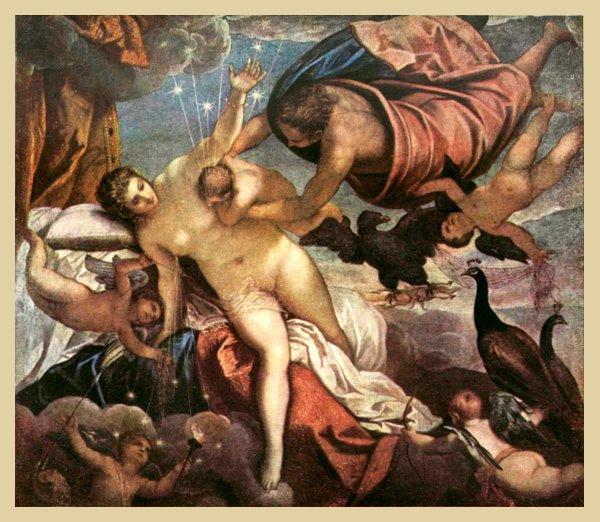

LE TINTORET

SAINT GEORGES

TERRASSANT LE DRAGON

SALLE VII.—ÉCOLES DE VENISE ET DE BRESCIA

29

Saint Georges terrassant le dragon

LA scène représente un rivage découpé pittoresquement par la

mer bleue et fermé dans le fond par une haute muraille

crénelée. De grandes masses de verdure donnent au paysage

un aspect romantique auquel ajoute un ciel tumultueux, coupé de

lueurs et de ténèbres, où roulent de lourdes nuées chargées d’orage.

Le cadre est admirablement approprié au drame qui se joue dans ce

décor. Un monstre horrible, vomi par le flot, s’est abattu sur le

rivage où se promène une princesse, venue probablement de la ville

dont on aperçoit les tours. Déjà, sa présence s’est cruellement

manifestée: une victime, étendue sur le sol, témoigne de la férocité

du monstre. Affolée, la princesse fait des efforts désespérés pour

fuir; elle s’embarrasse dans les plis de son vêtement et sans doute

deviendrait-elle à son tour la proie de la bête, si un secours

providentiel n’arrivait à point pour la sauver. Monté sur un cheval

fougueux, le bienheureux saint Georges fonce droit sur le monstre et

de sa longue lance il le transperce et le rejette à la mer.

Dans ce tableau célèbre, Tintoret a concrétisé, pour ainsi dire,

la belle légende chrétienne du Ciel protégeant la Foi contre les

attaques du Démon. La Foi se trouve représentée sous les traits de

cette princesse blonde, belle, parée de vêtements somptueux qui

symbolisent l’éclat de la vertu. Quant au Démon, l’artiste nous le

montre sous la forme la plus hideuse et la plus terrifiante, sous un

aspect capable d’inspirer à tout jamais l’horreur du péché.30 L’allégorie n’est pas seulement ingénieuse, Tintoret l’a traitée avec une vigueur et une habileté qui tiennent du prodige. Le grand Vénitien, qui se plaisait à loger dans une même toile des centaines de personnages, est parvenu à donner, dans ce tableau de dimensions restreintes, l’impression d’un drame complet réduit à trois protagonistes. Quel art dans la composition, où tout est mouvement, où tout s’accorde à augmenter l’intensité de la scène, la princesse qui s’enfuit, le cavalier qui fonce, le monstre qui se tord sous le fer meurtrier et le ciel même, où il semble que l’on voit rouler la masse épaisse des nuages.

Tintoret avait déjà traité le même sujet avec une variante. Dans le Saint Georges et la Princesse, qui se trouve au Palais ducal à Venise, la Foi, représentée par la princesse, est victorieuse du Dragon sur le cou duquel elle est assise à califourchon et qu’elle maîtrise à l’aide d’un ruban qui lui sert de bride. Derrière elle, saint Georges étend les mains comme pour bénir, tandis qu’un moine, placé à droite du tableau, contemple gravement cette scène.

Quelque remarquable que soit cette deuxième interprétation, elle est inférieure à celle que nous donnons ici, véritable chef-d’œuvre dont s’enorgueillit le grand musée anglais.

Il convient de signaler aussi le merveilleux coloris de cette toile, si harmonieux dans son éclat. Par malheur, l’action des siècles en a terni le brillant en quelques parties, mais ce qui en reste suffirait, à défaut d’autres œuvres, pour classer Tintoret parmi les plus grands coloristes du monde.

C’est une gloire peu commune que d’avoir acquis ce titre, pour un artiste qui vient à la même époque et dans la même ville que Titien et Véronèse. Élève du premier, il montra de telles qualités qu’il éveilla la jalousie du maître et dut quitter son atelier. Cela n’empêcha pas Tintoret de devenir un peintre de premier ordre et de supporter sans désavantage la redoutable comparaison avec 31 Titien. Sur les murs de son atelier, il avait écrit: «La forme de Michel-Ange, la couleur du Titien.» Tintoret réunit également ces deux qualités: il démontra victorieusement que, malgré le brio de la couleur, on pouvait être un dessinateur impeccable; et certes, il est, de tous les Vénitiens, le peintre le plus correct, le plus probe, le plus parfait.

A ces qualités fondamentales, il ajoutait une facilité d’exécution qui tenait du prodige. Cette extraordinaire facilité lui permit de peindre pour des prix très modiques un nombre considérable de tableaux, destinés aux confréries et aux églises de Venise. Tout d’abord, on ne prit pas au sérieux cet homme qui travaillait si vite et pour n’importe quel prix, si minime fût-il; ses contemporains jugeaient que le travail est la vie de l’artiste et que le gain n’est qu’une question secondaire qu’il envisagera plus tard, à l’heure du succès.

Le succès vint, et il fut glorieux. Venise ne tarda pas à l’honorer à l’égal du Titien et de Véronèse; il fut le peintre officiel des doges et des patriciens et on lui confia la décoration du Palais Ducal, sur les murs duquel il peignit sa prodigieuse fresque du Paradis.

Saint Georges terrassant le Dragon fit partie de la collection de Charles Ier d’Angleterre. Il figure aujourd’hui à la «National Gallery» dans la salle VII, réservée aux écoles de Venise et de Brescia.

Hauteur: 1.57.—Largeur: 1 m.—Figures: 0.60.

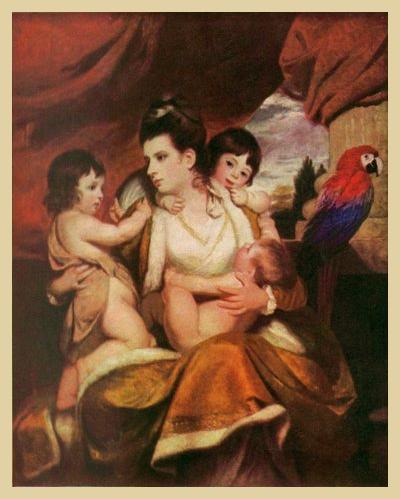

SIR JOSHUA REYNOLDS

LES GRACES COURONNANT L’HYMEN

SALLE XVIII.—VIEILLE ÉCOLE ANGLAISE

35

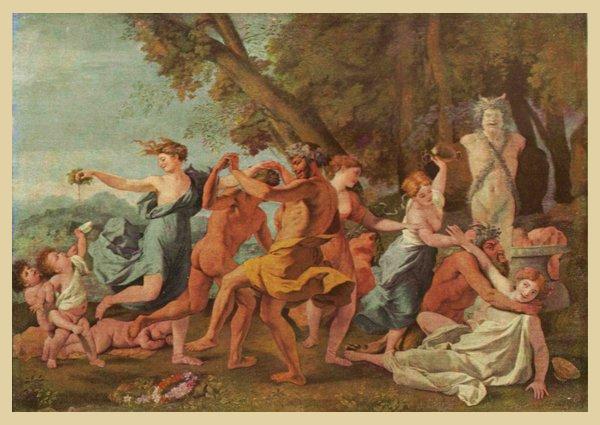

Les Grâces couronnant la statue de l’Hymen

ON ne peut pas dire de Reynolds qu’il fut le plus grand peintre

anglais de son temps, mais il compte parmi les plus brillants

et les plus parfaits. Gainsborough eut des qualités supérieures

aux siennes, Romney aussi nous charme par plus de grâce

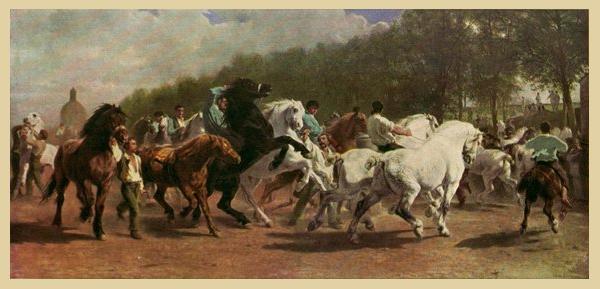

aisée; mais Reynolds, né sous une heureuse étoile, reçut de la nature